鉄道唱歌 北海道編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

厚別の地理と歴史を、初心者にもやさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

野幌山の裾の原

雪間に雁のおるゝ日は

獵する人の行く處

さらに読みやすく!

野幌山の 裾の原

雪間に雁の おるる日は

狩する人の 行く所

さあ、歌ってみよう!

♪のっぽろやまのー すそのはらー

♪ゆきまにかーりの おるるひはー

♪かりするひとのー ゆくところー

小樽駅→(熊碓トンネル)→銭函駅→手稲駅→琴似駅→札幌駅→厚別駅→野幌駅→江別駅→幌向駅→岩見沢駅→峰延駅→美唄駅→奈井江駅→砂川駅→(神居古潭)→旭川駅

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ表示

札幌を出ると、旭川方面へ

札幌駅から旭川方面に向かって出発すると、

- 苗穂駅を過ぎ、

- 豊平川を渡って、

- 白石駅、平和駅と過ぎて、

徐々に札幌市街地を離れていきます。

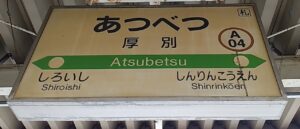

厚別駅(札幌市厚別区)に到着

やがて、札幌市厚別区の

- 厚別駅

に到着します。

厚別駅(札幌市厚別区)

千歳線との分かれ道・白石駅

白石駅は千歳線との分岐駅であり、全国各地に同名の駅があります。

その他、全国の「白石駅」

他の同名の駅だと、

- 宮城県白石市の白石駅

- 熊本県肥薩線の白石駅

- そして佐賀県の肥前白石駅

などがありますね。

宮城県の白石駅

宮城県の白石駅は、鉄道唱歌 奥州・磐城編の第24番に登場します。

そのため、別途以下の記事で解説しています。

肥薩線の白石駅

肥薩線の白石駅は2020年7月の豪雨により、八代~吉松間が不通となっているようで、当駅も現在のところ休止中のようです(2022年現在)。

どうやら、2033年度の再開を目指して、復旧工事が進められているようです。

肥薩線については、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

佐賀県の肥前白石駅

肥前白石駅は、スーツさんが2017年に最長往復切符の旅をスタートさせた駅ですね。

片道でも普通の人なら難しいのに、往復とか凄すぎですよね。

かつて官営幌内鉄道の通り道だった 厚別区

話を元に戻します。

厚別区は、札幌市中心部から東へ約10kmほどいったところにある、札幌市の区です。

元々は、北海道の真ん中あたり(幌内など)から積み出した石炭を小樽へ向かって運ぶ貨物列車である

- 官営幌内鉄道

の、通り道の街として発展しました。

幌内は「ほろない」と読みます。

稲作を中心に発展してきた厚別

歌詞に

とあるように、このあたりは明治時代の開拓あたりから稲作を中心に発展してきたようです。

長野出身の人が厚別に移住し、田んぼを開いた

その稲作の礎を築いた人が信州(現在の長野県あたり)出身だったことから、信濃神社という神社が、厚別駅の南約200mほどの距離に存在します。

つまり、この辺りの稲田を開墾(田んぼを耕して広げること)をした当時の人々が、長野出身だったのでした。

このことから、この辺りに田んぼを作って稲作していくことを「信濃開墾」と呼ばれたそうです。

明治時代に多くの人が北海道に移住した理由

なぜ明治時代に北海道に移住したのかと言うと、

- 明治時代になって新たに日本の一部となった北海道を、より強く豊かな土地にするため、人手不足だったため。

- 四民平等により職を失った武士への救済措置として、「兵士」「農業」などの仕事を与えてあげるため。

- 「石炭」「おいしい魚」「広大な土地」など資源がたくさんある北海道に移住すれば、シンプルに儲かったため。

野幌森林公園

野幌山とは、現在の

- 道立自然公園・野幌森林公園

のことです。

やや標高が高い位置にあったこと(約65m)から、歌詞では「山」と表現されています。

その他の「ちょっと高い山」の例

鉄道唱歌では他にも、

- 東京・新橋の「愛宕神社」のある山(標高約25m)を「愛宕の山」と表現したり(東海道編 第1番)、

- 上野公園のある高台(標高約20m)の位置を「上野の山」と表現したりしていますよね(奥州・磐城編 第64番)。

詳しくは、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

現在の東京は高層ビルに囲まれているために、これらの山はあまり「山」というイメージではないでしょう。

しかし、当時としては山と呼ぶに相応しい外観だったからでしょう。

屯田兵たちのいた村

この野幌森林公園のあった位置は、明治時代の北海道開拓の際に

- 屯田兵

の村があったそうです。

屯田兵とは、

- 北海道の諸外国からの侵略に備えて武装し、

- さらに農村を耕す能力を持っている

「二刀流」の兵士のことです。

兵士としての役割を果たしながら、その合間に農業に従事

「屯」は、現在の陸上自衛隊でも「駐屯地」という言葉に残っているように、兵士がその土地に留まることです。

「田」とは、その名の通り「田んぼ」のことで、田んぼを耕す、つまり農耕のスキルがあることを示します。

つまり、屯田兵というのは

- 兵力

- 農耕

の二刀流の兵士のことをいいます。

平時は兵士としての役割を果たしながら、その合間に農業に従事するわけです。

重労働だが、重宝されていた屯田兵

これらは、今考えればかなりの重労働ですが、当時の北海道開拓においては、

- 軍事力の強化

- 農村の発展

が優先されていました。

そのため、武術と農耕の二つのスキルを持った屯田兵が、重宝されていたことでしょう。

現在の自衛隊でも、兵力以外に

- 橋や道路を作ったり、

- サバイバルに備えて食べられる野草を見分けて、調理して食べる

などのスキル・能力も必要になるわけですから、今も昔も兵士は大変だったわけです。

野幌山の麓にある、厚別区

厚別区、厚別駅はこの野幌森林公園の麓にあります。

裾というのは、麓という意味です。

野幌森林公園 ヒグマに注意

なお、野幌森林公園付近では、ヒグマが結構目撃されるようなので、近隣に行かれる再は注意が必要です。

ここに限らず、北海道を旅行する際には野生のクマ対策は必要です。

クマといってもぬいぐるみキャラクターのような可愛いクマではなく、北海道に出没するのは恐い方のクマなので、充分に注意する必要があるのです。

クマの目撃情報は、自治体を通じての情報だったり、SNSで拡散されたりします。

そのため、人里離れた場所に行く場合は、こうした情報に対して注意した方がいいでしょう。

近年、クマが増加している北海道

また、近年の北海道ではクマの出没が増大しています。

原因には様々あると思いますが、例としては以下のようなものがあります。

まず、過疎化して人口が減り、多くの民家が自然にかえってゆくことになります。

このことにより、里や山などが適切に管理されなくなり、また人の手が施されなくなっていきます。

そうすると、クマが身を潜めやすい森や林が増えることになり、クマが住みやすい環境が増えることになってゆきました。

また、元々は農地であった土地でも、人口減少により、農家を出来る人が減ってしまうと、元・農地がどんどん森林に回復・かえってゆきます。

そうなっていく過程で、クマをはじめとする野生動物の住みやすい環境が増えていくことになったのでした。

カモの仲間・雁(かり)

雁というのは、カモの仲間である鳥の一種です。

歌詞にあるように、雪景色の田んぼに雁が降り立った日には狩猟を行う人の捕獲対象になったようで、古くから狩りのターゲットにされてきたらしいです。

しかし、乱獲によってその数は減少、現在では狩りは「鳥獣保護管理法」という法律で禁止されているようです。

次回は、江別駅へ

次は、江別駅に止まります!

コメント